Rock64 + dietpi に casaOS をインストールしてみた

そろそろ synology NAS をやめようかなと考えている。現在の筐体で3代目だが、「HDD の対応が厳しくなって compatibility list 以外のものでは動かなくなるらしい」。

パッケージされているので楽なのは確かだが、正直にいうと適当なケースにボロい CPU のっけているだけで 5万円前後はするのでなんだかなーとは以前から思っていた。

適当な UI と Portainer があればいいんじゃね? と思い幾星霜。

Synology に限らず QNAP や Asustor、Netgear、UGREEN でも docker 動くものになるとこの位の価格になる。

そこでセルフホスト出来る代替品を探している。

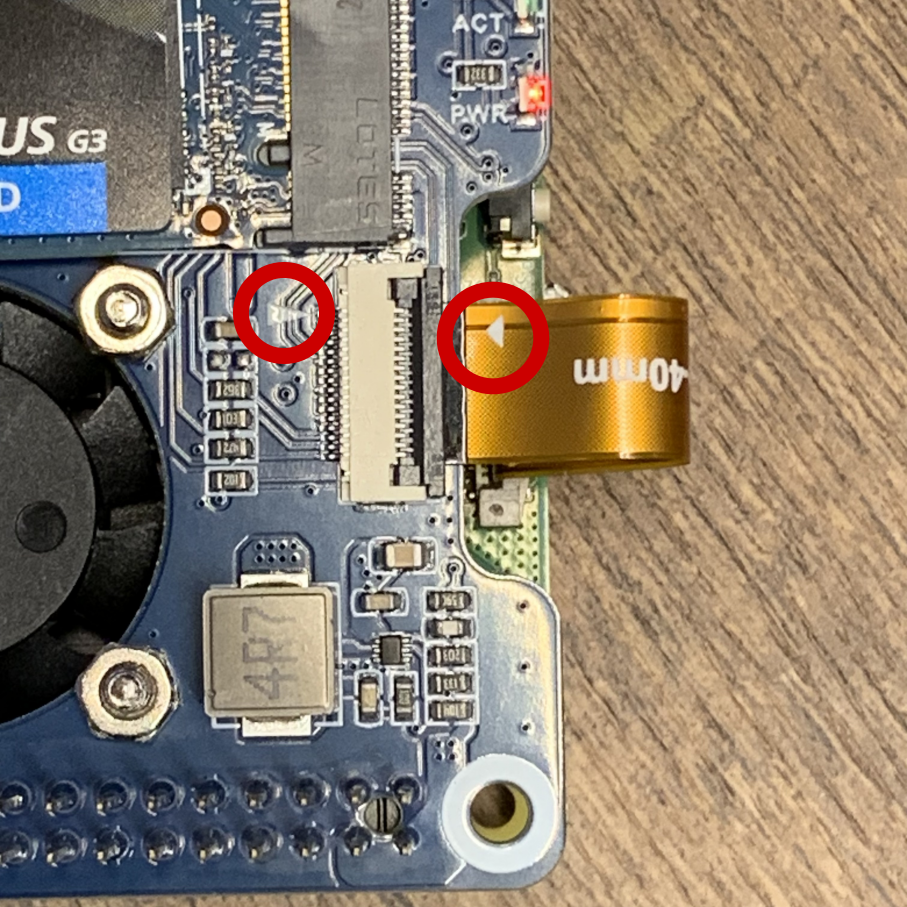

とりあえず、手元で空いている Rock64 にインストールしてみた。

casaOS に行き着く前に Open Media Vault も試してみたが Rock64 + dietpi では自分は安定して稼働させることができなかった。ラズパイや x86 ならまた異なる結果になるのかもしれない。

インストール

インストールは公式のページ通りでOK

curl -fsSL https://get.casaos.io | sudo bash

DATA フォルダを ssd に移動する

casaOS は /DATA を データフォルダする設定のようで、各種アプリのインストール先や、共有ファイルの置き場になっている。

今回インストールした状況では /DATA は sdカード上の別パーティションにマウントされていた。

一方、Rock64 は sd カードに diepi os をいれ boot している。

つまり、ssd にパーティション切って /DATA でマウントすれば casaOS が ssd を使うようになる。

現時点では casaOS のドキュメントはあまり充実していないので discord のアカウントを作ってコミュニティのコンテンツみないとちょっと厳しいかも。

まだ、使って数日だが、様子をみて NAS 専用機から switch しようと思う。

参考

公式: IceWhale のGithub リポジトリ一覧