#include <Uefi.h>

#include <Library/UefiLib.h>

#include <Library/UefiBootServicesTableLib.h>

#include <Protocol/SimpleFileSystem.h>

#include <Library/MemoryAllocationLib.h>

#include <Guid/FileInfo.h>

#include <Guid/FileSystemInfo.h>

#include <Library/PrintLib.h>

#define MEMORY_MAP_BUFFER_PADDING 2

typedef struct {

UINTN BufferSize;

VOID* Buffer;

UINTN MapSize;

UINTN MapKey;

UINTN DescriptorSize;

UINT32 DescriptorVersion;

} MemoryMap;

VOID

InitializeMemoryMap(

OUT MemoryMap* map

)

{

if (map == NULL) return;

map->BufferSize = 0;

map->Buffer = NULL;

map->MapSize = 0;

map->MapKey = 0;

map->DescriptorSize = 0;

map->DescriptorVersion =0;

}

VOID

FreeMemoryMap(

IN OUT MemoryMap* map

)

{

if (map == NULL || map->Buffer == NULL) return;

FreePool(map->Buffer);

map->Buffer = NULL;

map->BufferSize = 0;

}

const CHAR16*

GetMemoryTypeString(

IN EFI_MEMORY_TYPE type

)

{

switch (type) {

case EfiReservedMemoryType: return L"Reserved";

case EfiLoaderCode: return L"LoaderCode";

case EfiLoaderData: return L"LoaderData";

case EfiBootServicesCode: return L"BootCode";

case EfiBootServicesData: return L"BootData";

case EfiRuntimeServicesCode: return L"RuntimeCode";

case EfiRuntimeServicesData: return L"RuntimeData";

case EfiConventionalMemory: return L"Conventional";

case EfiUnusableMemory: return L"Unusable";

case EfiACPIReclaimMemory: return L"ACPIReclaim";

case EfiACPIMemoryNVS: return L"ACPINVS";

case EfiMemoryMappedIO: return L"MMIO";

case EfiMemoryMappedIOPortSpace: return L"MMIOPort";

case EfiPalCode: return L"PalCode";

default: return L"Unknown";

}

}

VOID

PrintMemoryMapEntry(

IN UINTN index,

IN CONST EFI_MEMORY_DESCRIPTOR* desc

)

{

Print(L"%03d: Type=%s Phys=0x%016lx-0x%016lx Pages=%ld Attr=0x%016lx\n",

index,

GetMemoryTypeString(desc->Type),

desc->PhysicalStart,

desc->PhysicalStart + desc->NumberOfPages * EFI_PAGE_SIZE - 1,

desc->NumberOfPages,

desc->Attribute

);

}

VOID

PrintMemoryMap(

IN CONST MemoryMap* map

)

{

if (map == NULL || map->Buffer == NULL) {

Print(L"Error: invalid memory map\n");

return;

}

EFI_MEMORY_DESCRIPTOR* Desc = (EFI_MEMORY_DESCRIPTOR*)map->Buffer;

UINTN Entries = map->MapSize / map->DescriptorSize;

Print(L"Memory Map: %d entries\n", Entries);

Print(L"DescriptorSize: %d\n",map->DescriptorSize);

for (UINTN i = 0; i < Entries; i++) {

PrintMemoryMapEntry(i, Desc);

Desc = NEXT_MEMORY_DESCRIPTOR(Desc, map->DescriptorSize);

}

}

EFI_STATUS

SaveMemoryMap(

IN CONST MemoryMap* map,

IN CONST EFI_FILE_PROTOCOL* root,

IN CONST CHAR16* fileName

)

{

if (map == NULL || root == NULL || fileName ==NULL) {

return EFI_INVALID_PARAMETER;

}

EFI_STATUS Status;

EFI_FILE_PROTOCOL* File;

UINTN WriteSize;

Status = root->Open(

(EFI_FILE_PROTOCOL*)root,

&File,

(CHAR16*)fileName,

EFI_FILE_MODE_CREATE | EFI_FILE_MODE_WRITE | EFI_FILE_MODE_READ,

0

);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to create memory map file: %r\n", Status);

return Status;

}

// CSV header

CHAR8* Header = "Index, Type, PhysicalStart, NumberOfPages, Attribute\r\n";

WriteSize = AsciiStrLen(Header);

Status = File->Write(File, &WriteSize, Header);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to write header%r\n", Status);

File->Close(File);

return Status;

}

EFI_MEMORY_DESCRIPTOR* Desc = (EFI_MEMORY_DESCRIPTOR*)map->Buffer;

UINTN Entries = map->MapSize / map->DescriptorSize;

for (UINTN i = 0; i < Entries; i++) {

// setup string

CHAR8 Line[256];

WriteSize = AsciiSPrint(Line, sizeof(Line),

"%d, %d, %-ls, 0x%08lx, %ld, 0x%lx\r\n",

i,

Desc->Type,

GetMemoryTypeString(Desc->Type),

Desc->PhysicalStart,

Desc->NumberOfPages,

Desc->Attribute

);

// write string to file

Status = File->Write(File, &WriteSize, Line);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to write entry: %d%r\n", Status);

File->Close(File);

return Status;

}

Desc = NEXT_MEMORY_DESCRIPTOR(Desc, map->DescriptorSize);

}

// add Summary Info.

CHAR8 Summary[256];

WriteSize = AsciiSPrint(Summary, sizeof(Summary),

"\r\nMemory Map Summary\r\nEntries: %d\r\nDescriptor Size: %d\r\n",

Entries,

map->DescriptorSize

);

Status = File->Write(File, &WriteSize, Summary);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to write MemMap summary%r\n", Status);

File->Close(File);

return Status;

}

File->Close(File);

return EFI_SUCCESS;

}

EFI_STATUS

GetMemoryMap(MemoryMap* map) {

EFI_STATUS Status;

if (map == NULL) {

return EFI_INVALID_PARAMETER;

}

// 初期サイズ 0 でメモリマップの大きさを取得

map->MapSize = 0;

Status = gBS->GetMemoryMap(

&map->MapSize,

map->Buffer,

&map->MapKey,

&map->DescriptorSize,

&map->DescriptorVersion

);

if (Status != EFI_BUFFER_TOO_SMALL) {

Print(L"Error: Unexpected GetMemory Status: %r\n", Status);

return Status;

}

map->BufferSize = map->MapSize + MEMORY_MAP_BUFFER_PADDING * map->DescriptorSize;

if (map->Buffer != NULL) {

FreePool(map->Buffer);

}

map->Buffer = AllocatePool(map->BufferSize);

if (map->Buffer == NULL) {

Print(L"fail: to allocate memory for map buffer: %r\n", Status);

return EFI_OUT_OF_RESOURCES;

}

Status = gBS->GetMemoryMap(

&map->MapSize,

map->Buffer,

&map->MapKey,

&map->DescriptorSize,

&map->DescriptorVersion

);

if (EFI_ERROR(Status)) {

FreePool(map->Buffer);

map->Buffer = NULL;

Print(L"fail: to get memory map: %r\n", Status);

return Status;

}

return EFI_SUCCESS;

}

EFI_STATUS

WriteFile(

IN CONST EFI_FILE_PROTOCOL *Root,

IN CONST CHAR16 *FileName,

IN CONST CHAR8 *Data

)

{

if (Root == NULL || FileName == NULL || Data == NULL) {

return EFI_INVALID_PARAMETER;

}

EFI_STATUS Status;

EFI_FILE_PROTOCOL *File;

UINTN WriteSize = StrLen(Data) * sizeof(CHAR16);

Status = Root->Open(

(EFI_FILE_PROTOCOL*)Root,

&File,

(CHAR16*)FileName,

EFI_FILE_MODE_CREATE | EFI_FILE_MODE_WRITE | EFI_FILE_MODE_READ,

0

);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to create file\n");

return Status;

}

Status = File->Write(File, &WriteSize, (VOID*)Data);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to write file\n");

File->Close(File);

return Status;

}

File->Close(File);

return EFI_SUCCESS;

}

EFI_STATUS

ReadFile(

IN EFI_FILE_PROTOCOL *Root,

IN CHAR16 *FileName,

OUT CHAR8 *Buffer,

IN UINTN BufferSize,

OUT UINTN *ReadSize

)

{

if (Root == NULL || FileName == NULL || Buffer == NULL ||

BufferSize == 0 || ReadSize == NULL) {

return EFI_INVALID_PARAMETER;

}

EFI_STATUS Status;

EFI_FILE_PROTOCOL *File;

Status = Root->Open(

Root,

&File,

(CHAR16*)FileName,

EFI_FILE_MODE_READ,

0

);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to open file for reading\n");

return Status;

}

*ReadSize = BufferSize;

Status = File->Read(File, ReadSize, Buffer);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to read file: %r\n", Status);

File->Close(File);

return Status;

}

File->Close(File);

return EFI_SUCCESS;

}

EFI_STATUS

EFIAPI

UefiMain(

IN EFI_HANDLE ImageHandle,

IN EFI_SYSTEM_TABLE *SystemTable

)

{

EFI_STATUS Status;

MemoryMap Map;

InitializeMemoryMap(&Map);

Status = GetMemoryMap(&Map);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"fail: to get memory map %r\n", Status);

return Status;

}

PrintMemoryMap(&Map);

EFI_SIMPLE_FILE_SYSTEM_PROTOCOL* FileSystem;

EFI_FILE_PROTOCOL* Root;

Status = SystemTable->BootServices->LocateProtocol(

&gEfiSimpleFileSystemProtocolGuid,

NULL,

(VOID**)&FileSystem

);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"faile: locate file system protocol\n");

FreeMemoryMap(&Map);

return Status;

}

Status = FileSystem->OpenVolume(FileSystem, &Root);

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"faile: open root directory\n");

FreeMemoryMap(&Map);

return Status;

}

Status = SaveMemoryMap(&Map, Root, L"\\memmap.csv");

if (EFI_ERROR(Status)) {

Print(L"%r\n");

Root->Close(Root);

FreeMemoryMap(&Map);

return Status;

}

Print(L"\nMemMap ha benn saved to \\memmap.csv\n");

Root->Close(Root);

FreeMemoryMap(&Map);

return EFI_SUCCESS;

}

上手く動くと、test.txt がイメージファイルのルートディレクトリに作成され、QEMU の画面に test.txt から読み込んだ Hello file system\n が表示されるはず。

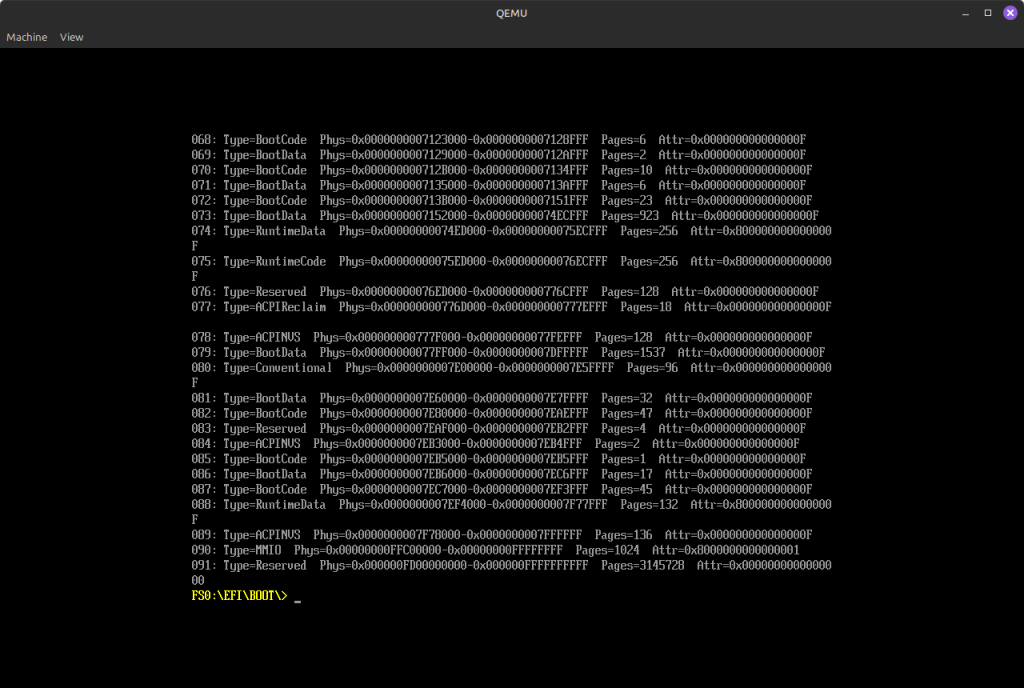

memmap.csv は fs0: の ルートに作成される。上手く行けばこんな感じになる。QEMU を同じように起動すれば恐らく同じようなメモリマップになるはず。

Index, Type, PhysicalStart, NumberOfPages, Attribute

0, 7, Conventional, 0x00000000, 160, 0xF

1, 7, Conventional, 0x00100000, 1792, 0xF

2, 10, ACPINVS, 0x00800000, 8, 0xF

3, 7, Conventional, 0x00808000, 3, 0xF

4, 10, ACPINVS, 0x0080B000, 1, 0xF

5, 7, Conventional, 0x0080C000, 5, 0xF

6, 10, ACPINVS, 0x00811000, 239, 0xF

7, 4, BootData, 0x00900000, 3712, 0xF

8, 7, Conventional, 0x01780000, 9196, 0xF

9, 4, BootData, 0x03B6C000, 32, 0xF

10, 7, Conventional, 0x03B8C000, 9325, 0xF

11, 1, LoaderCode, 0x05FF9000, 227, 0xF

12, 7, Conventional, 0x060DC000, 90, 0xF

13, 4, BootData, 0x06136000, 31, 0xF

14, 7, Conventional, 0x06155000, 15, 0xF

15, 1, LoaderCode, 0x06164000, 3, 0xF

16, 7, Conventional, 0x06167000, 3, 0xF

17, 4, BootData, 0x0616A000, 1569, 0xF

18, 3, BootCode, 0x0678B000, 180, 0xF

19, 4, BootData, 0x0683F000, 108, 0xF

20, 3, BootCode, 0x068AB000, 30, 0xF

21, 4, BootData, 0x068C9000, 1, 0xF

22, 3, BootCode, 0x068CA000, 22, 0xF

23, 4, BootData, 0x068E0000, 2, 0xF

24, 3, BootCode, 0x068E2000, 21, 0xF

25, 4, BootData, 0x068F7000, 4, 0xF

26, 3, BootCode, 0x068FB000, 30, 0xF

27, 4, BootData, 0x06919000, 5, 0xF

28, 3, BootCode, 0x0691E000, 47, 0xF

29, 4, BootData, 0x0694D000, 6, 0xF

30, 3, BootCode, 0x06953000, 40, 0xF

31, 4, BootData, 0x0697B000, 1, 0xF

32, 3, BootCode, 0x0697C000, 21, 0xF

33, 4, BootData, 0x06991000, 8, 0xF

34, 3, BootCode, 0x06999000, 19, 0xF

35, 4, BootData, 0x069AC000, 1, 0xF

36, 3, BootCode, 0x069AD000, 43, 0xF

37, 4, BootData, 0x069D8000, 5, 0xF

38, 3, BootCode, 0x069DD000, 35, 0xF

39, 4, BootData, 0x06A00000, 514, 0xF

40, 3, BootCode, 0x06C02000, 3, 0xF

41, 4, BootData, 0x06C05000, 3, 0xF

42, 3, BootCode, 0x06C08000, 11, 0xF

43, 4, BootData, 0x06C13000, 1, 0xF

44, 3, BootCode, 0x06C14000, 4, 0xF

45, 4, BootData, 0x06C18000, 6, 0xF

46, 3, BootCode, 0x06C1E000, 47, 0xF

47, 4, BootData, 0x06C4D000, 9, 0xF

48, 3, BootCode, 0x06C56000, 33, 0xF

49, 4, BootData, 0x06C77000, 4, 0xF

50, 3, BootCode, 0x06C7B000, 28, 0xF

51, 4, BootData, 0x06C97000, 5, 0xF

52, 3, BootCode, 0x06C9C000, 7, 0xF

53, 4, BootData, 0x06CA3000, 3, 0xF

54, 3, BootCode, 0x06CA6000, 36, 0xF

55, 4, BootData, 0x06CCA000, 3, 0xF

56, 3, BootCode, 0x06CCD000, 15, 0xF

57, 4, BootData, 0x06CDC000, 2, 0xF

58, 3, BootCode, 0x06CDE000, 3, 0xF

59, 4, BootData, 0x06CE1000, 3, 0xF

60, 3, BootCode, 0x06CE4000, 38, 0xF

61, 4, BootData, 0x06D0A000, 5, 0xF

62, 3, BootCode, 0x06D0F000, 2, 0xF

63, 4, BootData, 0x06D11000, 1042, 0xF

64, 3, BootCode, 0x07123000, 6, 0xF

65, 4, BootData, 0x07129000, 2, 0xF

66, 3, BootCode, 0x0712B000, 10, 0xF

67, 4, BootData, 0x07135000, 6, 0xF

68, 3, BootCode, 0x0713B000, 23, 0xF

69, 4, BootData, 0x07152000, 923, 0xF

70, 6, RuntimeData, 0x074ED000, 256, 0x800000000000000F

71, 5, RuntimeCode, 0x075ED000, 256, 0x800000000000000F

72, 0, Reserved, 0x076ED000, 128, 0xF

73, 9, ACPIReclaim, 0x0776D000, 18, 0xF

74, 10, ACPINVS, 0x0777F000, 128, 0xF

75, 4, BootData, 0x077FF000, 1537, 0xF

76, 7, Conventional, 0x07E00000, 96, 0xF

77, 4, BootData, 0x07E60000, 32, 0xF

78, 3, BootCode, 0x07E80000, 47, 0xF

79, 0, Reserved, 0x07EAF000, 4, 0xF

80, 10, ACPINVS, 0x07EB3000, 2, 0xF

81, 3, BootCode, 0x07EB5000, 1, 0xF

82, 4, BootData, 0x07EB6000, 17, 0xF

83, 3, BootCode, 0x07EC7000, 45, 0xF

84, 6, RuntimeData, 0x07EF4000, 132, 0x800000000000000F

85, 10, ACPINVS, 0x07F78000, 136, 0xF

86, 11, MMIO, 0xFFC00000, 1024, 0x8000000000000001

87, 0, Reserved, 0xFD00000000, 3145728, 0x0

Memory Map Summary

Entries: 88

Descriptor Size: 48