他のページもちらほら見つかるが自分的最小メモを残しておく。

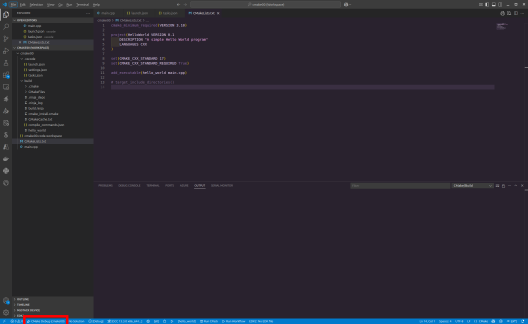

VSCode には予め CMake Tools のエクステンションをインストールしておく。

そして VSCode 上でステップ実行(デバッグ)するために 2 つの設定ファイルを作成 (編集)する必要があります。

tasks.json でビルド方法を定義し、launch.json でデバック起動方法を定義します。

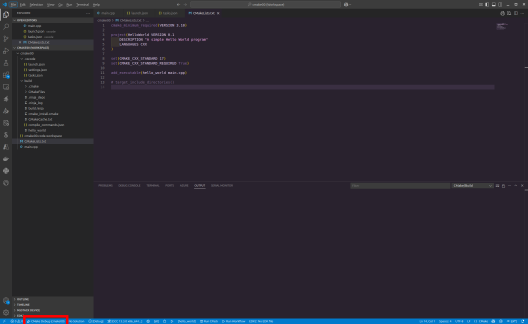

CMake extensionの設定

CMake がインストールされていると VSCode の左下のほうに CMake .. のような表示が出てくるのでそこをクリックして、コンパイラを選択します。

tasks.json の設定

task.json ではビルドコマンドを定義します。なのでここでは、cmake を使ったビルド環境に合わせて調整します。

プロジェクトのフォルダに .vscode フォルダがあるはずなのでその中の tasks.json を編集します。

CTRL + SHIFT + P を押して tasks: Configure task などを選んで設定を追加します。

{

"tasks": [

{

"label": "CMake: build",

"type": "shell",

"command": "/usr/bin/cmake",

"args": [

"--build",

"${workspaceFolder}/build",

"--config",

"Debug"

],

"group": {

"kind": "build",

"isDefault": true

},

"problemMatcher": [

"$gcc"

],

"detail": "Task generated by CMake Tools."

}

],

"version": "2.0.0"

}

“label” は表示される名前なので好きな感じにして OK です。

“command” と “args” でコマンドラインを組み立てます。ソースと同じディレクトリで実行するなら

`cmake –build ./build –config Debug` というコマンドになります。

ビルドディレクトリを変えたければ “${workspaceFolder}/build” を変更します。

tasks.json を設定しても、VSCode の Run メニューとかでは実行できないようです。どうしたら実行できるのかは後で調べる。

launch.json の設定

launch.json では VSCode の デバッグタブ? (左端の Run & Debug) で上部に表示できるデバッグ時の起動方法を設定する。

デバッグタブのギヤアイコンをクリックすると設定を追加できる。

{

// Use IntelliSense to learn about possible attributes.

// Hover to view descriptions of existing attributes.

// For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "CMake Debug",

"type": "cppdbg",

"request": "launch",

"program": "${command:cmake.launchTargetPath}",

"args": [],

"stopAtEntry": false,

"cwd": "${workspaceFolder}",

"environment": [

{

"name": "PATH",

"value": "S{env:PATH}",

// "name": "LD_LIBRARY_PATH",

// "value": "/usr/local/cuda-11.8/lib64:/usr/local/cuda-11.8/lib64/stubs:/usr/local/cuda-11.8/targets/x86_64-linux/lib"

}

],

"externalConsole": false,

"MIMode": "gdb",

"setupCommands": [

{

"description": "Enable pretty-printing for gdb.",

"text": "-enable-pretty-printing",

"ignoreFailures": true

}

],

"preLaunchTask": "CMake: build"

}

]

}

launch.json はきほんそのままで動くみたいだが、

“environment” に PATH や LD_LIBRARY を追加すると

`PATH=xxx LD_LIBRARY [ビルドしたプログラム]`

のように起動することになるらしい。

これで次回からも設定に戸惑わなくなりそう。