Synology NAS の 5001 ポートを何とかする

Synology の NAS では Web アプリが 5001 で待受けをしています。制限のゆるいネット環境では恐らくなんの問題もなくアクセスできるでしょう。

しかし会社等 PROXY 経由でインターネットに抜ける環境などの制限がきついネットワークでは 5001 ポートにアクセスできないことがあります。逆向きにいうと 443 ポートでないと自由に外に抜けられないことが多いということです。

そんなときに NAS のリバースプロキシを使って解決することができます。

手順

- コントロールパネルを開きます。

- ログインポータルから Advanced を開きます。

- Reverse Proxy をクリックします。

- Create ブタンをクリックします。

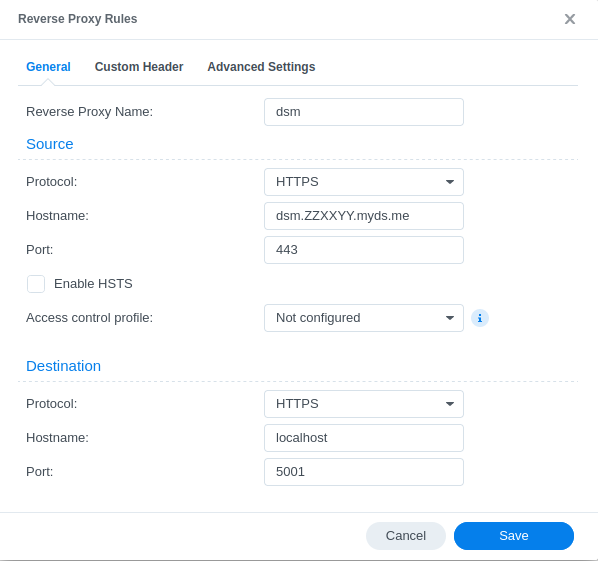

- イメージのように

Source側

Protocol: HTTPS

Hostname: 新サブドメイン.自分のDDNS (例 dsm.ZZXXYY.myde.me 適宜アジャストしてください。)

Port: 443

Destination側

Protocol: HTTPS

Hostname: localhost

Port: 5001

と設定します。 - ブラウザで https://dsm.ZZXXYY.myds.me にアクセスして DSM の Web が表示するはずです。

解説

リバースプロキシの設定では外側のプロトコル、ホスト名、ポートの組をどこか他に流すという設定をします。

ところで NSA ホスト名は Synology の DDNS で振り出されるサブドメインを利用していることが多いと思います。自分の環境では、myds.me のサブドメインが振り出されています。ここではダミーサンプルとして ZZXXYY という名前を使用します。実際にはご自分で決めたサブドメインになっているはずです。

ここがポイントなのですが、Synology のDDNS は自分で決めた ZZXXYY の更にしたのレベルのサブドメインを作ってもちゃんと NASに向けて名前解決してくれます。DDNS の内部では * で全部のサブドメインを受けてくれているようです。

要するに、dsm.ZZXXYY.myds.me としても自分の NAS に向けてアクセスしにくるということです。

この tips がインターネットを検索しても見当たらないので記事にしました。せっかく NAS 使用していてもリバースプロキシ使ったらいいのにと思う記事が多く、少しでも知識が広まってくれれば嬉しいです。